令和7年が終わり。悲惨な娑婆に身を置きながらも、お念仏に促されて、新しい年が始まります。思えば、娑婆に生息する私たちは、多くのものとサービスに囲まれ、多様な生き方を享受しつつも、その豊かさが実感できません。批判や言い訳は得意ですが、己を支えている人やものの存在に気付くことは希です。生きていくために多くの知識と見解をもちながら、肝心の己が何ものであるかを知りません。目

先の損得には敏感ですが、事の真偽には疎いようです。過剰な人生観「如何に生きるか」はあっても、たった一つの死生観「如何に死ぬか」をもてないのは悲惨です。喜びや悲しみをかかえても、それを他者と共有することができない空しさ。こんな閉塞社会で、人はとまどい、孤立し、不安を抱き、最後の一息まで右往左往して骨になっていきます。人と自然が対立し、己と他者とが分断され、生きることと死ぬことが乖離したこの時代に、生死出離の一大事を親鸞聖人の生き方から学ぶことは何よりも大切なことです。年頭より、親鸞聖人の報恩講を厳修いたします。とりわけ15日(木曜)・午後2時の報恩講式の「私記文・嘆徳文」の拝読を頂き、聖人の娑婆での生き様を聴聞されます様ご案内申し上げます。

お知らせ

2026 御正忌報恩講

2026年1月1日 未分類

来る1月13日より16日まで聖人の御正忌を勤めさせて載きます。人の一生は娑婆での修行。娑婆の迷いから浄土のさとりへ、仏様の智慧の世界から命の本性を見抜かれた親鸞聖人のご威徳を報恩講で偲ばせて頂きます。

2025-2026 除夜会・元旦会

2025年12月14日 行事

令和七年が終わります。無事に過ごせた人、大事を経験した人。仏樣の智慧を頂いてこの私の一年を静観してみよう。支えてくれた人やモノが見えてくる。感謝の気持ちを鐘音に込めましょう。 令和七年。新しい年が始まります。なにがおこるか分からぬ娑婆の命。南無阿弥陀仏の弘誓に目覚め、信心ひとつで老・病・死を生き抜こう。

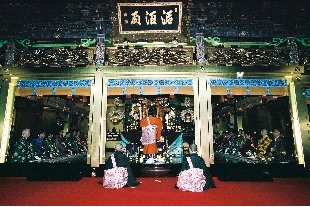

亀山本徳寺で行われた様々な催しの樣子をご覧いただけます。

蝋燭能、音楽祭、映画ロケ、モダンダンス、書道展など、本徳寺ならではの空間を生かし多岐にわたる表現の場を提供しております。